七一·建党节----支部党员活动纪实

2022-07-07

今天我们迎来了中国共产党101周岁华诞,当年嘉兴南湖红船上的星星之火,如今已成燎原之势,在世界的政治舞台上大放光彩。为党庆生,为党祝福。徐州建总集团党支部组织了本次党建活动,带领全体党员和部分积极分子参观徐州运河支队抗日纪念馆教育基地。

7月1日上午8点半,全体党员和部分积极分子乘车从单位出发,历经40分钟车程,我们抵达了风光旖旎的江苏省徐州贾汪区江庄镇,“徐州运河支队抗日纪念馆”便在此处。

徐州运河支队抗日纪念馆爱国主义教育基地是江苏省文明单位、江苏省科普教育基地、中国红色文物保护经典景区、徐州市爱国主义教育基地、徐州市文化产业示范基地,徐州市党员教育实境课堂示范点、徐州市干部教育培训现场教学点。

一进门的左手边,矗立着一座烈士纪念碑,钢直庄重,上面一颗红星闪着鲜艳耀眼的光辉。碑座为红色岩石,寓意着烈士们的鲜血染红了这片土地。碑面上写着“八路军一一五师运河支队 四百名抗日烈士永垂不朽”等字样。

全体党员怀着崇敬的心情列队缅怀抗日先烈。纪念烈士,仪式虽然简短但庄严而神圣,唤醒了我们对那段历史的回忆。没有革命先烈的英勇战斗与牺牲,就没有如今和平年代的幸福生活。随后,我们进入徐州会战纪念馆,认真听着讲解员介绍并引导我们参观,陈展分为《烽火1938》、《浴血徐州》、《日军暴行》、《英勇抗战的徐州人》、《胜利·正义的审判》五大部分,藏有500余幅珍贵历史图片及2000多件抗战文物,见证了八年抗战的历史。欲知大道,必先知史,我们要时刻铭记党史,时刻不忘初心。

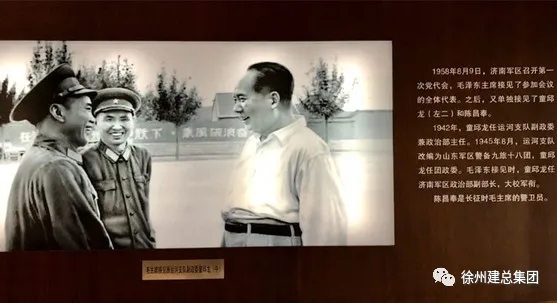

通过介绍我们了解到该馆是目前国内唯一一座全面反映苏鲁边界运河支队八年抗战史实的大型专题纪念馆。整个纪念馆包括大厅部分和七个展厅。大厅是整个纪念馆的序曲,展出的内容有两大部分。第一部分是镌刻在大厅北面墙上《运河支队大事记》,它记载了徐州运河支队的光辉历史和丰功伟绩。大厅的第二部分,是党和国家领导人在不同的历史时期对运河支队的亲切关怀和高度评价。

七个展厅分别是《运河支队的组建和发展历程》、《敢于在鬼子头上跳舞》、《秘密交通线上的忠诚卫士》、《运河支队坚持统一战线》、《人民支持和根据地建设》、《抗日烈士永垂不朽》、《运河支队军魂永存》。据了解纪念馆仍在不断的完善中,力求搜集的相关资料更加科学、客观。馆内展出了运河支队八年抗战期间的珍贵历史文物和照片数百余件,以重大事件、重要历史人物的有关遗物和文稿为主。馆藏重要文献、书刊、资料数数百件,具有不可替代的地方教育价值。

陈列设计以历史图片和实物为主,辅以战争实物、油画、雕塑、影视短片等展示手段,突出表现运河支队以及附近的铁道游击队、微湖大队还有广大人民群众共同抵抗日本帝国主义侵略的历史,表现出了中华儿女为抗日战争的胜利所付出的牺牲和作出的重要贡献,深刻揭露了日本侵略者在侵华战争中犯下的滔天罪行。窥一斑而见全豹,中国共产党饱经世纪沧桑,风雨磨砺,演绎了一场场惊心动魄、扣人心弦的历史活剧。一张张图片、一份份史料,都见证了我党从苦难中一步步走来的峥嵘岁月和伟大历程。

最后,我们顺便参观了相邻的淮海民俗馆。展厅内陈列着涉及农耕类、纺织类、手工制作等民俗文化展品百余件,它们用自己独特的魅力展示着淮海地区特色民俗文化。我们一行人边走边看,了解传统民俗,了解过去,近距离感受地域民俗艺术,深深感受到祖辈们的多样生活和勤劳智慧。至此,本次活动就圆满结束了。

殷忧启圣,多难兴邦。拨开历史烟云,一段段浴血奋战的不屈岁月,依旧震撼人心;回望百年历程,一幕幕风云激荡的历史场景,依旧让人热泪盈眶。抗日战争的胜利证明,中华民族是具有顽强生命力和非凡创造力的民族,只要我们紧密团结起来,就没有克服不了的困难。

新的历史条件下,全党全国各族人民要大力弘扬伟大的抗战精神,不断增强团结一心的精神纽带、自强不息的精神动力,继续朝着中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进,不断以坚持和发展中国特色社会主义的新成就告慰我们的前辈和英烈!

以初心敬党心,进行爱国主义教育意义深远。勿忘昨日的苦难辉煌,忆苦思甜,无愧今日的使命担当,心怀信仰,不负明天的伟大梦想,把握当下。

作为建筑人,我们要以匠心的态度向党致敬,勤勉奋进,在自己的岗位上挥洒青春和热血,进一步坚定了共产主义的理想和信念,并深切认识到实现民族伟大复兴和维护世界和平正义的责任与使命。从点滴做起,发挥每一个共产党人的微小力量,聚阳生焰,拢指成拳,共筑伟大的中国梦。

最后,借用两段话为党庆生。

“我们生在红旗下,长在春风里。人民有信仰,国家有力量。目光所致皆为华夏,五星闪耀皆为信仰。”

“此生无悔入华夏,来世还做中国人。生逢其时,躬逢其盛,与有荣焉,幸甚至哉。”

- 上一篇: 物资捐助暖人心,齐心协力战疫情

- 下一篇: 七一·建党节----支部党员活动纪实